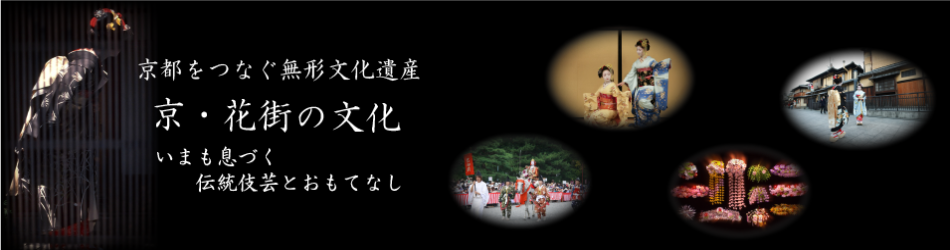

芸妓や舞妓が舞・踊りをはじめとした数々の伝統伎芸により心のこもったおもてなしをする文化が連綿と受け継がれているまち、そして、京都の伝統文化が大切に守り続けられているまち「花街(かがい)」。京都の花街は、おもてなし文化の一大中心地として栄えてきた。

現在の京都には、祇園甲部、宮川町、先斗町、上七軒、祇園東の花街(これら五つの花街を総称して「五花街」と呼ばれている。)があり、長い歴史の中で育まれてきた京都の伝統文化の粋(すい)をもって客をもてなす文化を大切に守り続けている。また、かつて六花街の一つに数えられていた島原は、太夫文化を伝えるまちとして独自の存在感を示している。

五花街では、芸妓や舞妓が、春秋の公演を一つの目標にしながら、日々、舞・踊りをはじめとする芸事の習練を積み重ねるとともに、茶道などの伝統文化の習得に励んでいる。そして、彼女らを引き立てるきものなどの装いは、伝統工芸の職人や髪結い師、着付師など、多くの匠のわざによって支えられている。また、始業式など花街独自の行事のみならず、節分のお化けといった風習を継承するとともに、時代祭など京都の伝統行事に参加するなど、京都の伝統文化を大切に守り続けている。

そして、洗練された伝統伎芸を披露する歌舞練場をはじめ、座敷でおもてなしするお茶屋、舞妓らが生活しながら花街のしきたりを学ぶ置屋、芸妓と舞妓が芸を磨く女紅場(にょこうば)などの稽古場、そして、宴席の料理を提供する料理屋や仕出し屋などが集まり、風情あるまちなみを維持しながら、まち全体が協働して花街の文化を育んでいる。

このように、京都の花街には、伝統伎芸をはじめとする伝統文化とおもてなしの文化が凝縮しており、本物へのこだわりを大切にしながら育まれたその華麗で洗練された文化は、日本国内からだけでなく、海外からも高い評価を受けている。

しかしながら、伝統伎芸とおもてなしの担い手である芸妓が年々減少し、また、その愛らしい姿が京都の花街の象徴にもなっている舞妓のなり手不足も危惧されている。さらに、お茶屋や置屋などの減少は、花街のおもてなし文化のあり様に関わる問題であると同時に、風情あふれるまちなみの維持にとって課題となっている。また、もてなされる側の伝統伎芸に対する理解不足も指摘されているところであり、伝統伎芸などの伝統文化に対する関心の低下は、花街だけでなく京都の文化全体の問題としてとらえる必要がある。

こうした現状を踏まえ、京都の文化の一翼を担ってきた花街の価値を見つめ直し、花街の文化を継承していくことの大切さを再認識するとともに、その魅力を内外に発信するため、「京・花街の文化~いまも息づく伝統伎芸とおもてなし」を、“京都をつなぐ無形文化遺産”に選定する。