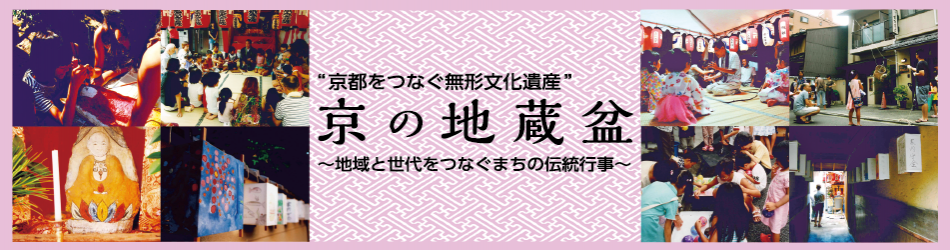

地蔵盆は子ども時代を京都で過ごした者にとっては、共通の懐かしい思い出だ。いま地蔵盆はもっぱら子ども達のための行事のように思われているが、実は大人達には夜の宴会があって、ちょっと言いにくいことも、お互いさらっと言い合って、かどが立たない、貴重な交流の機会であった。そういう部分が今忘れられているのは、町内にとって少しもったいないと思う。

地蔵盆は子ども時代を京都で過ごした者にとっては、共通の懐かしい思い出だ。いま地蔵盆はもっぱら子ども達のための行事のように思われているが、実は大人達には夜の宴会があって、ちょっと言いにくいことも、お互いさらっと言い合って、かどが立たない、貴重な交流の機会であった。そういう部分が今忘れられているのは、町内にとって少しもったいないと思う。

私は私学の小学校に通っていたので、地元の小学校に通う子どもたちから少し離れた存在だったが、学校の夏休みの宿題は、「地蔵盆に出て、そのことを作文に書いてきなさい」というものだった。キリスト教系の学校だったが、その先生は地蔵盆が宗教行事というより、地域の連帯を確かめる大事な民俗行事だという考えだったのだろう。今考えると素晴らしい先生だった。

もうひとつの思い出は、地蔵盆の最後にもらえる白雪糕(はくせんこう)というお菓子である。卍の模様が上に入った大きな落雁で、中にあんこが入っている。原料は米粉と砂糖で、いま食べると甘すぎるように思われるが、甘いものが貴重だった時代には、夏の終わり、子ども達の身体が弱った頃に、栄養を補給するという大きな意味があったのだろうと思う。

大人になって、その菓子を作る側になったときは大変だった。ふつう落雁などの木型は、四つ五つを同時に作れるようにできているが、この木型は一個ずつしかできない。店の職人から「一人一人の子どものために、心を込めて作るもの」と教わったが、それを何千個と作るのである。最盛期にはうちだけで4,000個くらい受注していた。

それが昭和58-59年頃から、袋菓子やアメリカから来たハンバーガー・チェーンのお子様セット引換券にとって代わられた。そっちのほうが、格好が良いと思われてしまったのだろう。伝統が失われることが残念でならない。

太田 達(京都をつなぐ無形文化遺産「京の地蔵盆」審査会委員、(公財)有斐斎弘道館代表理事)