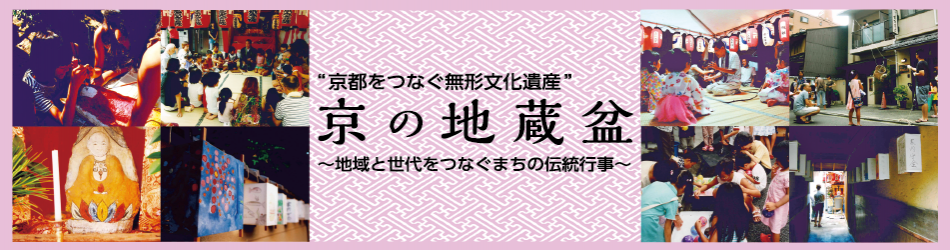

京の夏の風物詩「地蔵盆」

平成25年度に京都市が実施した「地蔵盆」に関するアンケート調査によると、同年に「地蔵盆」(「大日盆」などの盆行事も含む。)を実施した町内は回答全体の約8割となっている。8月後半、まちのあちらこちらで見かける「地蔵盆」は京の夏の風物詩となっている。

<開催日>

「地蔵盆」は、地蔵菩薩(ぼさつ)の縁日(旧暦7月24日、もしくは、新暦8月24日)の前日を中心に行われ、最近では、参加する人たちの都合に合わせ、その前後の土日に行うところが多い。また、天道(てんどう)大日如来(だいにちにょらい)を祀っている町内では、大日如来の縁日(旧暦7月28日、もしくは、新暦8月28日)を中心に「大日盆」を行うところもあるが、それらも「地蔵盆」として行うところが多い。

様々な行事を盛り込み、2日間やそれ以上の日程で行われる町内もあるが、子どもが少なくなったことや大人の都合がつきにくくなったことから、最近では一日で終わるところが多い。

<開催場所>

お地蔵さんを祀った祠の前が比較的多い。その他、個人宅や駐車場などの空き地、道路上、集会所、公園などで実施されている。

<運営主体>

町内会或いは町内の子供会などが運営主体となって、町内単位に行われることがほとんどである。運営の担い手は大人が中心であるが、鉦や太鼓などで行事の開始を知らせる役割など、子どもも「地蔵盆」の運営に参画することで、世代間の交流が図られている。

また、最近では、「地蔵盆」を開催できない地域の住民のために、学区の自治会館などで「地蔵盆」を開催し、参加してもらうといった取組もある。

町内で協力して行う「地蔵盆」

<お地蔵さんのお化粧など>

「地蔵盆」が近づくと、町内の人たちは、お地蔵さんを祠から出して、新たに彩色する「お化粧」を行い、新しい前掛けを着せる。

お地蔵さんが祀られていない町内は、寺院から借りるか、或いは、仏画を使用するかなどしていることが多い。

<供物などの飾り付け>

町内の人たちからお供えを集め、お地蔵さんを祀る祭壇に花や供物、お札(地蔵(じぞう)幡(ばた))などを飾り付ける。火を灯した提灯(ちょうちん)に似ているところからホオズキをお飾りの花として使うことが多い。

供物としては、紅白の餅や落雁(らくがん)(白雪糕(はくせんこう))といったお菓子、果物、精進物のお膳などが供えられる。

<会場まわり>

会場まわりは灯(とう)籠(ろう)や行燈(あんどん)、提灯などで飾られる。

子どもが生まれると、健やかな成長を願ってその子の名前を書いた提灯が作られ、その子が「地蔵盆」に参加しているあいだ毎年飾られる。また、青竹ののぼりを立てるところもある。

灯籠や行燈にローソクを立て、夜の明かりを楽しむこともある。また、「地蔵盆」の会場の入口に吊るす大きな行燈もある。

行燈の絵を子どもたちが描くなど、大人だけでなく、子どもも「地蔵盆」の準備に参加することにより、世代間の交流が図られている。

なお、最近では見られなくなったが、陶磁器や糸などの日用品を使って人形などをつくり、情景をしつらえる「作り物」もある。

世代を越えて交流を図る「地蔵盆」

<数珠まわしなどの伝統行事>

「地蔵盆」は、僧侶による読経や法話で始まるところが多い。町内によっては、子どもたちが直径2~3メートルの大きな数珠を囲んで座り、大人もその輪に加わりながら僧侶の読経にあわせて順々に回す「数珠まわし」(百万遍念仏の一種で、「数珠繰り」ともいう。)が行われる。

こうした伝統的な行事だけでなく、お菓子の配布や手料理の振舞い、ゲーム大会、スイカ割りなど、子どもを主体とした様々な行事が行われる。

<お菓子配り>

子どもたちが喜ぶお菓子配りは、ほとんどの「地蔵盆」で行われている。そこに集まり、学年の違いを越えて隣近所の友達と一緒に遊んだ子どもの頃の経験は、「地蔵盆」の楽しい記憶として、大人になっても残り続けるものである。

<手料理の振舞い>

お菓子配りのほか、昼食或いは夕食として町内の世話役による手料理が振る舞われることもある。また、屋台が設けられるところもある。

<遊びのイベント>

ゲーム大会など子ども向けの行事がプログラムに並ぶ。夜になると花火大会や盆踊り、映画会などが行われるところもある。また、大人だけの交流の場がもたれるところもあり、町内における貴重なコミュニケーションの機会ともなっている。

<福引>

子どもにとって最大の楽しみである福引は、主にプログラムの終盤に行われる。

「畚(ふご)おろし」といった昔ながらの形式で行うところもある。「畚」とはかごのことで、くじで当たった景品をかごに入れて、家の2階などの高所から吊り降ろすものだが、こういった光景を見ることは最近では少なくなった。

<供物のお下がり>

お菓子などの供物は、お下がりとして子どもたちに配布される。夏の終わりに体力を消耗した子どもたちの栄養を補給しようと落雁を配ったとも言われている。

お菓子などの供物は、お下がりとして子どもたちに配布される。夏の終わりに体力を消耗した子どもたちの栄養を補給しようと落雁を配ったとも言われている。

町内を見守るお地蔵さん

「地蔵盆」が終わると、祠から移動させたお地蔵さんは元の場所に戻る。

町内の住民は、日頃から感謝の気持ちを込め、お地蔵さんの前で手を合わせ、祠を綺麗に掃除し、新しい花を活ける。大都市でありながら、まちの辻々で見かけるこうした光景は京都ならではのものである。