お釈迦さまは、インドで2500年も昔に修行して悟りを開かれた。「過去には悟りを開いた仏さん達がいろいろとおられる。みなさんもその仏さん達にすがれば救ってもらえますよ」と大衆に教えを説かれた。その教えが仏教で、地蔵菩薩もその仏さん達の仲間なのだが、これから仏になられる、まだ修行中の身なので、頭はお坊さんと同じ形、着衣も一般の人と同じで、いつも庶民大衆の中におられて、子どもやお年寄りなど弱い者を救ってくださるのだ、と信じられている。

昔は栄養状態も悪く、医療も発達していなかったので、子どもが乳幼児期に亡くなる事が多かった。親たちは身近にあるお地蔵さんに「無事に育ちますように」あるいは「亡くなった子どもが賽の河原で鬼に苛まれないで、無事に浄土へ行けますように」と祈った。お地蔵さんに、赤ちゃんのように「よだれ掛け」を着けるのは、そうした母親の切ない祈りの現れである。

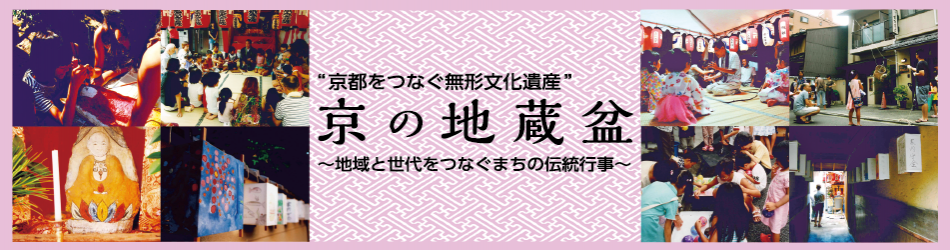

お地蔵さんを祭る縁日は、昔は「地蔵祭」とか「地蔵会」と呼ばれた。お盆が終わってすぐにそれが来るので、お盆の続きのように思われて、地蔵盆と呼ばれるようになったのは近世になってからである。8月の下旬、子どもたちが田舎や海・山から戻ってくるというタイミングのよい時に、町内の役員がいろんな趣向を凝らして、子ども達のために催すようになった。

この機会には子どもの年齢の縦、横のつながりもできるし、大人達も夜には打ち上げをして隣人同士の交流を楽しむ。このような向こう三軒両隣の相隣関係は大事なことで、特に災害時にはその効果が発揮されるのである。

壬生寺には明治の初めから、京都の都市計画で立ち退きになったお地蔵さんが多く集まってきているので、現代はお地蔵さんのない町内から、地蔵盆のときだけに借りに来られる。団塊の世代が子どもの頃は、新しい住宅地や団地が増え、お地蔵さんのない町内へたくさんお貸ししたが、今は少子高齢化で、それもずいぶん減ってしまった。

対象となる子どもが一人もいない町内が続出している。子どものいない地蔵盆は淋しいが、地蔵盆を中止しないで、大人だけでもお地蔵さんを祀って、自分達の子ども時代の思い出を語り合い、親睦を深めて絆を強くすれば、お地蔵さんも喜ばれると思う。それが新しい地蔵盆のスタイルになってもよいのではなかろうか。

松浦 俊海(京都をつなぐ無形文化遺産「京の地蔵盆」審査会委員、壬生寺貫主)