毎年8月中旬から下旬にかけて行われる伝統的な民俗行事である「地蔵盆」。地蔵信仰という宗教的な性格を持ちながらも、町内安全や子どもの健全育成を願う町内の行事として、時代とともに変化しながら受け継がれ、地域コミュニティの活性化に重要な役割を果たしてきた「地蔵盆」は、京都をはじめ近畿地方で盛んに行われている。

火災や飢饉、疫病の流行等が頻繁に起こり、自らの生活を守るために地域の助け合いが極めて重要であった近世において、お地蔵さんの祠(ほこら)やその周辺に見られる「町内安全」の文字が物語るように、地域の住民に安心と連帯感を与えてくれる存在としてお地蔵さんは祀(まつ)られてきた。

特に、江戸時代に入ると、人口が増加し、市街地の拡大とともに、町を単位とした住民自治が広がっていく中、お地蔵さんを祀る行事「地蔵祭(まつり)」「地蔵会(え)」(明治以降、盆行事の一つとして「地蔵盆」と呼ばれるようになった。)は、町内の主要行事の一つとなった。

しかし、明治初期における廃仏(はいぶつ)毀釈(きしゃく)の動きに伴い、路傍にあるお地蔵さんの撤去が進められた。市内でも多くのお地蔵さんが撤去されたが、明治の中期以降に土中などから掘り起こされ、「地蔵盆」は復活することとなった。また、昭和の高度経済成長期には、新たに建設された新興住宅地やマンションにおいて、地域の行事として「地蔵盆」が積極的に取り入れられ、住民同士のつながりを深める役割を担った。

以降、「地蔵盆」は、子どもたちにとって夏休みの最後を飾る行事となり、お地蔵さんを飾り付け、お供えをして祀り、その前で子どもたちが集まり遊ぶというスタイルが一般的となった。また、子どもだけでなく、大人も積極的に参加することで、幅広い世代の交流の場となり、さらに、「地蔵盆」の開催に向け、町内の住民が力を合わせ、話し合いながら準備することは、町内の連携や協力体制を強めることとなった。

このように、町内の住民同士が顔を合わせ、子どもを見守りながら、世代を越えて交流を図る機会となっている「地蔵盆」は、近年において、新しく住民となった方がその町内の住民の方々と交流できる貴重な場としても機能し、地域コミュニティの活性化、そして、安心安全のまちづくりに大いに役立っている。

しかしながら、子どもの減少や職住分離をはじめとする生活様式の変化などにより、行事自体が簡略化・衰退しているところも増えてきている。

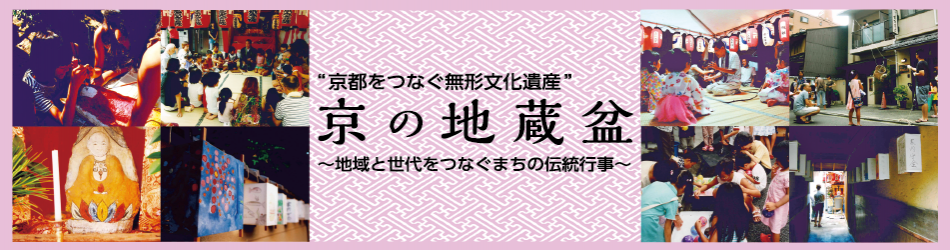

こうした現状を踏まえ、世代を越えて京都のまちに脈々と受け継がれてきた民俗行事であり、町内の年中行事となっている「地蔵盆」の果たしてきた役割を再認識し、時代の変化に応じた工夫や新たな趣向を取り入れながら、未来に引き継がれるよう、「京の地蔵盆-地域と世代をつなぐまちの伝統行事」を“京都をつなぐ無形文化遺産”に選定する。